Die Lage in Kenia ist ernst: Seit über einem Jahr hat es dort zu wenig geregnet. Die TU Wien misst mit Hilfe von Satellitendaten die Bodenfeuchte, um die Dürregefahr besser einschätzen zu können.

Seit Monaten spitzt sich die Situation in Kenia zu. Die Böden sind trocken, die Nahrungsmittelproduktion ist zurückgegangen. Bereits im Februar hat die kenianische Regierung einen nationalen Dürrenotstand ausgerufen. Nach Angaben der Caritas, die dort nun mehrere Hilfsprogramme startet, haben dort 2.6 Millionen Menschen zu wenig Nahrung. Um das Ausmaß der Gefahr richtig einschätzen zu können, arbeitet die Caritas mit der TU Wien zusammen: Mit Hilfe von Satelliten wird die Bodenfeuchte gemessen – ein entscheidender Parameter für die Vorhersage von Dürrekatastrophen.

Wenn Regenzeiten trocken bleiben

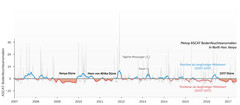

Besonders schwer betroffen ist die Marsabit-Region im Norden Kenias. Dort herrscht semiarides Klima – das bedeutet, dass die meiste Zeit Trockenheit dominiert, unterbrochen von Regenperioden. „Normalerweise gibt es dort jährlich zwei Regenzeiten – eine große von März bis Mai und eine kleine von Oktober bis November“, sagt Prof. Wolfgang Wagner vom Institut für Geodäsie und Geoinformation der TU Wien. „Doch seit über einem Jahr regnet es dort weniger als im langjährigen Durchschnitt, im vergangenen Jahr sind laut unseren Satellitendaten beide Regenzeiten fast ausgeblieben, und auch in diesem Jahr sieht es nicht gut aus.“

Für Hilfsorganisationen ist es äußerst wichtig, die Katastrophengefahr in den unterschiedlichen Regionen möglichst frühzeitig prognostizieren zu können. Doch oft ist es schwer, an die nötigen Daten zu kommen: Nachdem es dort nicht wie in Mitteleuropa ein Netz aus präzise kontrollierten Wetter-Messstationen gibt, kann man die Niederschlagsmengen oft nur indirekt über komplizierte Rechenmodelle abschätzen – die Aussagekraft solcher Schätzungen ist bei mäßiger Datenqualität oftmals gering.

Doch wichtiger als die Niederschlagsmenge selbst ist eigentlich die Feuchtigkeit, die im Boden gespeichert ist – sie hat einen direkten Einfluss auf das Pflanzenwachstum und auf die Überlebenschancen von Menschen und Tieren in der Region. Und diese Bodenfeuchte lässt sich messen: „Mit den Methoden, die wir an der TU Wien entwickelt haben, können wir Satellitendaten nutzen, um die Bodenfeuchte zu messen, ohne direkt vor Ort sein zu müssen“, erklärt Wolfgang Wagner.

Satelliten strahlen Mikrowellen zur Erde. Sie haben den Vorteil, dass sie die Wolkendecke problemlos durchdringen können. Wie stark diese Strahlen dann am Boden reflektiert und zum Satelliten zurückgeschickt werden, hängt unter anderem von der Feuchtigkeit des Bodens ab. Mit Hilfe umfangreicher Mikrowellen-Datenbanken, angereichert mit Information über die lokale Vegetation, kann das Team an der TU Wien daraus die Bodenfeuchte auf der ganzen Welt berechnen.

Keine klare Ursache

„Aus wissenschaftlicher Sicht ist es nicht möglich, eine klare Ursache für die derzeitige Dürre in Kenia anzugeben“, sagt Wolfgang Wagner. Der Klimawandel kann zwar eine Auswirkung auf die Bodenfeuchte haben, und auch in Kenia ist die Durchschnittstemperatur in den letzten Jahrzehnten um etwa ein Grad gestiegen, wodurch die Verdunstung weiter verstärkt wird – doch den Klimawandel als Alleinverursacher der Dürre zu bezeichnen, wäre zu einfach: „In einem solchen semi-ariden Klima gibt es nun mal eine große Niederschlags-Variabilität von Jahr zu Jahr, das ist immer so“, meint Wolfgang Wagner. Auch die Wetterphänome El Niño und La Niña, die oft für extreme Ereignisse verantwortlich gemacht wird, scheint für Wagner diesmal nicht die entscheidende Rolle zu spielen: „So hatte der letzte El Niño, der in den Jahren 2015-2016 auftrat, scheinbar gar keine Auswirkungen – und beim extremen El Niño in den Neunzigerjahren (1997-1998) kam es in Ostafrika zu Überflutungen.“

Dürrekatastrophen lassen sich also nicht monokausal erklären, sie ergeben sich aus einem Zusammenspiel verschiedener Ursachen. „Umso wichtiger ist es, verlässliche Daten über die Bodenfeuchte zur Verfügung zu haben, um die Ursachen für solche Katastrophen besser verstehen zu können“, betont Wolfgang Wagner.